Review: Love & Mercy

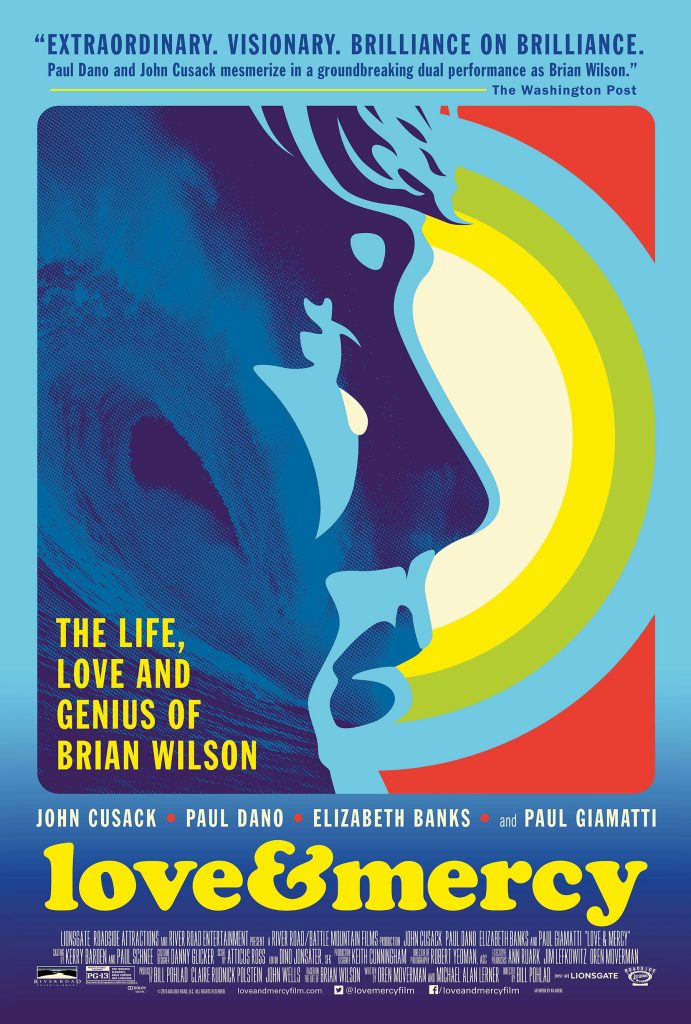

Endlich wieder ein Film über einen Musiker: Bill Pohland bringt mit „Love & Mercy“ das Leben des Beach Boys Brian Wilson auf die große Leinwand und verzichtet dabei auf die chronologische Erzählweise, die herkömmliche Biopics verwenden.

Endlich wieder ein Film über einen Musiker: Bill Pohland bringt mit „Love & Mercy“ das Leben des Beach Boys Brian Wilson auf die große Leinwand und verzichtet dabei auf die chronologische Erzählweise, die herkömmliche Biopics verwenden.

Im Mittelpunkt des Films steht die kreative und populäre Hochphase der Beach Boys um die Veröffentlichung von „Pet Sounds“ sowie Wilsons Beendigung seiner Zusammenarbeit mit Therapeut Eugene Landy Anfang der Neunziger Jahre. Statt das Leben des Brian Wilson in einer chronologischen Reihenfolge zu erzählen, pickte sich Regisseur und Produzent Bill Pohland die wohl zwei wichtigsten Phasen aus dem Leben des Beach Boys heraus und stellt sie im ständigen Wechsel nebeneinander. So kann der Zuschauer auf der einen Seite erleben, wie sich die psychische Situation zum Schlechten hin entwickelt, auf der anderen aber auch, wie sich der charismatische Strandjunge aus diesem langjährigen Loch herauskämpfen konnte. Dabei wird der junge Brian vom irre sympathischen Paul Dano und die ältere Version vom charismatischen John Cusack gemimt. Rein optisch kommt zumindest Dano sehr nah an sein reales Vorbild heran, was sich im Abspann mit einer originalen Live-Aufnahme aus der heutigen Zeit gut vergleichen lässt. Spielerisch können sich beide gegenseitig auf die Schultern klopfen. Anfälle, Ticks, Gestik und Mimik sind nahezu perfekt und machen beim Zusehen einfach Freude.

Die Geschichte gipfelt in einem Happy End

Es ist kein Spoiler, wenn an dieser Stelle verraten wird, dass der Film mit einem von „Wouldn’t It Be Nice“ unterlegtem Happy End abschließt. Die Geschichte des Brian Wilsons ist hinlänglich bekannt und spätestens nach seinem Grammy-Erfolg mit dem Glanzstück „Smile“ auch über die Fangrenzen hinaus ein offenes Buch. „Love & Mercy“ ist kein herkömmlicher biografischer Film, der seinen Reiz aus dem audiovisuellen Abfrühstücken einer langen und spannenden Karriere zieht, sondern vielmehr das Tagebuch eines psychisch Kranken mit so viel Talent wie Sandkörnern am Strand von Huntington Beach. Nachdem die Beach Boys zwischen 1963 und 1965 sieben Hitalben und zwanzig Top-20-Singles produzierten, die dem sonnigen Lifestyle der damaligen Surfer-Szene einen ausgelassenen Soundtrack gaben, war Brian Wilson – der kreative Kopf der Band – vom Erfolg der Beatles angespornt, ein musikalisches Meisterwerk zu produzieren. Dieses entstand 1966 mit „Pet Sounds“, einem Album, das gänzlich ohne Lückenfüller, dafür aber mit komplexen Texten und komplizierten Arrangements zum Kritikerliebling wurde, vorerst aber nicht an die bisherigen Erfolge der Gruppe anschließen konnte.

Diese schwierige Umbruchphase der Band, in der Brian Wilsons gesundheitlicher Zustand zwar bereits abnahm, er dennoch ansatzweise fit war, steht im Kontrast zu dessen Trennung von Therapeut Dr. Eugene Landy (herrlich eklig gespielt von Paul Giamatti) zu Beginn der neunziger Jahre. Nachdem sich Wilsons Frau 1978 von ihm scheiden ließ, verschlechterte sich sein Zustand zunehmend. Er konsumierte in ungesunden Mengen Drogen und Fast-Food, steigerte sein Körpergewicht folglich auf 150 Kilogramm. Landy, der bereits in den Siebzigern mit Wilson zusammenarbeitete, wurde erneut engagiert, um seinen Patienten aus dem tiefen Loch zu befreien. Diesmal verordnete er jedoch eine 24-Stunden-Therapie mit hoher Medikation, die zu einem starken Abhängigkeitsverhältnis zwischen Landy und Wilson führte. Nachdem die Rechnungen für die Behandlungen nicht mehr bezahlt werden konnten, einigten sich Landy und Brians Bruder Carl darauf, dass der Arzt 25 % an der Urheberschaft von Wilson-Kompositionen erhalten sollte. Von da an mischte sich Landy immer mehr in das kreative Schaffen seines Patienten ein, was letztendlich sogar zu einer Testamentsumschreibung zu Gunsten des Therapeuten und einem Antrag auf Vormundschaft gipfelte. Daraufhin klagte Carl Wilson Anfang der Neunziger gemeinsam mit seiner Mutter gegen Landy. Statt der Mutter nimmt diese Rolle im Film die fantastische Elizabeth Banks ein, die Brians spätere Frau Melinda Ledbetter spielt.

Allein der Soundtrack ist es wert

Akustisch ist „Love & Mercy“ über jeden Zweifel erhaben. Allein der hervorragende Soundtrack mit Originalaufnahmen aus der mannigfaltigen Diskografie der Beach Boys würde reichen, um mit dem Film ordentlich Spaß zu haben. Aber auch darüber hinaus wussten die Macher klangliche Reize an den richtigen Stellen einzusetzen. Brian Wilsons psychischen Anfälle, Drogen- oder Kreativflashs wurden mit drückenden Soundcollagen unterlegt, die ein nachvollziehbares Bild der inneren Qualen und/oder Gedankenarbeit erzeugen. So sehr Wert auf den Ton gelegt wurde, auch die visuellen Eindrücke stehen nicht hinten an. Je nach Szene wurde mit Kameraeinstellungen und Bildeffekten gespielt. Aufnahmen, die in den Siebziger Jahren spielen, wurden mit einem entsprechenden Filter belegt, Intimität zwischen Brian und Melinda durch Nahaufnahmen der Gesichter unterstrichen und Scharf-Unscharf-Spielereien in Dialogen auf die Spitze getrieben. Handwerklich ist „Love & Mercy“ bestimmt kein Meisterwerk, aber durchaus ambitioniert.

Der Film macht so vieles richtig, dass es innerhalb der 120 Minuten kaum langatmig wird. Der Zuschauer ist stets involviert, wenn sich beispielsweise die Energie von Szenen, in denen Kreatives entsteht, auch auf ihn überträgt, die aggressiven verbalen Gängelungen seitens Dr. Landy ein unangenehmes Gefühl erzeugen oder das Annähern von Brian und Melinda kribbelige Freude beschert. Gut geschrieben, streift „Love & Mercy“ viele entscheidende Fakten aus dem Leben von Wilson und der Band kurz, ohne etwas untergehen oder unwichtig erscheinen zu lassen. So wird die Entlassung von Vater Murry als Manager genauso zum Thema gemacht, wie Brians Trennung von seiner Frau Marilyn und das Verhältnis zu seinen beiden Kindern. Kritik muss sich der Film in der Darstellung seines Protagonisten trotzdem gefallen lassen. Wilson wird stets als liebenswertes und gutherziges Opfer seiner selbst präsentiert, ohne auf die Schattenseiten seines Charakters einzugehen. Dennoch ist „Love & Mercy“ ein Film, der ohne Bedenken jedem Filmfreund – unabhängig davon, ob er die Musik der Beach Boys mag – empfohlen werden kann.

Kommentar hinterlassen